Parametri chimici dell'acqua - il pH

Molto spesso si pensa che il problema fondamentale nel trattamento dell’acqua di piscina sia la disinfezione, trascurando il controllo e la regolazione di altri parametri che hanno invece una importanza enorme, soprattutto nell’equilibrio chimico e, di conseguenza, nell’efficacia o meno dei trattamenti di disinfezione.

In piscine con importanti volumi di acqua, cioè dai 30 metri cubi in su, soprattutto in quelle in cui c’è un rapporto mc/bagnanti superiore a 10 (significa un bagnante ogni 10 metri cubi di acqua), i primi valori da misurare in acqua sono l’alcalinità, la durezza e il pH.

Alcalinità

Spesso viene trascurato, anche da operatori di piscine esperti, ma è un parametro fondamentale, al pari del pH.

Pur non influendo sulla qualità batteriologica dell’acqua, ha grande importanza nella manutenzione dei filtri, nella torbidità dell’acqua e nelle corrosioni o incrostazioni sulle pareti e sugli accessori ed infine sulla stabilizzazione del pH.

Normalmente è la causa all’origine della difficoltà a regolare il valore di pH, che tende a salire continuamente nonostante trattamenti ripetuti per abbassarlo.

Quando l’alcalinità è troppo elevata (fenomeno molto diffuso sul territorio italiano) si verificano incrostazioni di calcio o magnesio sulle pareti della piscina, sugli accessori, nella sabbia contenuta nei filtri. Non è raro riscontrare una elevata ruvidità al tatto sui rivestimenti della piscina, così come è comune ritrovare blocchi compatti (come fossero grossi sassi) all’interno dei filtri.

Quando invece l’alcalinità è troppo bassa, soprattutto nelle piscine rivestite con mosaici, piastrelle o malte cementizie, si verificano corrosioni, fino ad arrivare al distacco delle piastrelle.

Un corretto valore di alcalinità corrisponde a circa 100 mg/litro (o ppm, cioè parti per milione).

La correzione si effettua mediante l’impiego di acido secco, aggiungendo la quantità necessaria per compensare lo squilibrio, in un unico intervento.

Per abbassare l’alcalinità (situazione più frequente), occorre aggiungere 2 Kg di acido secco (bisolfato sodico) ogni 100 mc di acqua per diminuire il valore di 10 ppm.

Tradotto in modo più semplice, se il valore ottimale è 100, dovremo sottrarre questo valore da quello che abbiamo misurato in acqua. Ad esempio, abbiamo misurato una durezza di 250, quindi procediamo con (250 – 100 = 150).

Significa che dovremo ridurre di 150 ppm il valore di alcalinità.

Supponiamo di avere una vasca con 40 mc di acqua, procediamo con il calcolo ricordando che per abbassare di 10 ppm il valore in 100 mc di acqua dovremo aggiungere 2 Kg di acido secco, quindi: (150:10 = 15) e quindi 15 X 2 = 30 Kg (ma questo è il valore per una vasca di 100 metri cubi, mentre la nostra di esempio è 40 mc) per cui 30 Kg : 100 = 0,3 Kg e quindi 0,3 Kg X 40 = 12 Kg.

Esempio di regolazione alcalinità

Nella seguente tabella illustriamo alcuni dosaggi già calcolati nel caso venga impiegato il “bisolfato di sodio” (acido secco) in una vasca da 10 metri cubi:

I valori calcolati sono comunque sempre indicativi, perchè altri fattori possono più o meno modificare il risultato finale. Tuttavia, una volta eseguita l’operazione, e trascorse 24 ore con impianto sempre in filtrazione o ricircolo, l’alcalinità dovrà nuovamente essere misurata.

Quando il valore misurato si sarà avvicinato a 100, potremo passare al semplice controllo del pH per affinare la correzione.

Una volta corretto il valore dell’alcalinità, questo rimarrà sostanzialmente stabile, fino a che non si dovranno aggiungere importanti quantità di acqua, oppure non si sia proceduto alla sua sostituzione stagionale.

Ripetiamo che il parametro dell’alcalinità è il primo da controllare ed eventualmente correggere, prima ancora di procedere all’aggiustamento del pH.

In alcuni casi, se il valore di alcalinità che misuriamo è abbastanza vicino a quello corretto (appunto 100 ppm) possiamo anche procedere direttamente con la correzione del pH, ma osserveremo che dopo aver effettuato il primo intervento, nei giorni successivi il valore risalirà nuovamente, e questo si ripeterà numerose volte fino a che, magari dopo parecchi giorni, si stabilizzerà. Questo accade perché invece di aggiungere immediatamente la quantità di acido necessario per correggere l’alcalinità, avremo seguito la strada delle “piccole dosi” inseguendo il valore del pH.

Durezza

Viene definita così la concentrazione totale di degli ioni di calcio e di magnesio.

Nel linguaggio comune, sappiamo che quando definiamo un’acqua “dura” intendiamo affermare che ha un’alta concentrazione di calcio, e pensiamo subito alle conseguenze, come ad esempio le incrostazioni che questa provoca nei rubinetti di casa o nelle docce. Viene espressa in ppm (parti per milione) o, più comunemente, in “gradi francesi”. Per la precisione, 10 ppm di durezza corrispondono a 1 grado francese (il simbolo è °F).

La durezza è misurata allo stesso modo dell’alcalinità, in ppm, ed è anche determinata sostanzialmente dallo stesso elemento (il calcio) anche se per la precisione, la durezza è causata anche dal magnesio e da altri elementi anche se solitamente in quantità molto basse (ferro, alluminio, stronzio, zinco, ecc.).

In conclusione, se di solito l’alcalinità ha valori e contenuti simili alla durezza, possono presentarsi casi in cui la durezza totale è maggiore all’alcalinità proprio a causa delle presenta degli altri elementi indicati in precedenza.

Un valore corretto di durezza si avrà con 30-40 °F (oppure 20-28 °F se fosse causata esclusivamente dal calcio).

Con valori più bassi, può verificarsi un fenomeno di “assorbimento” di calcio dalle pareti della piscina (quando fossero rivestite in piastrelle, mosaico o intonacature varie), provocando distacchi e corrosioni.

Con valori troppo alti, come già detto, si avranno fenomeni di incrostazione anche molto grave, in particolare nella sabbia del filtro, ma non è raro che accada anche sui rivestimenti e sugli accessori in vasca.

La correzione del valore di durezza si effettua in modo similare all’alcalinità, anche se vengono utilizzati più sovente prodotti definiti “chelanti” in altri casi anche “sequestranti”, hanno sostanzialmente il compito di impedire la precipitazione del calcio in cristalli, causa dei problemi citati prima.

pH

Si definisce con questa sigla la concentrazione degli ioni idrogeno disciolti e il suo valore va da 1 a 14.

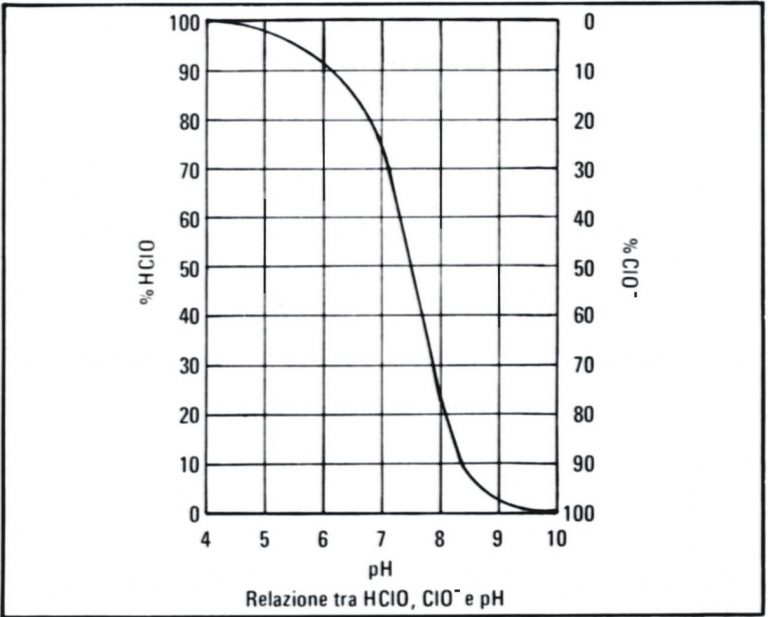

Il valore 7 si definisce “neutro”, con valori da 7.01 a 14 si definisce “alcalino” e con valori da 6.99 a 1 si definisce acido. E’ un parametro fondamentale nella gestione delle acque di piscina, perché dal suo valore dipende l’efficacia dei trattamenti chimici e la gradevolezza della balneazione.Valori troppo acidi possono provocare corrosioni, mentre valori troppo basici provocano incrostazioni.La nostra pelle ha pH situato intorno a 6.0 – 7.0 (dipende dalle zone del corpo), quindi tendente all’acido.

E’ evidente che l’acqua con pH il più vicino possibile a questi valori risulta molto gradevole alla balneazione, ma è necessario modificarlo a valori compresi fra 7.2 e 7.6 per poter garantire un corretto effetto delle sostanze disinfettanti (in particolare del cloro) ed evitare i fenomeni corrosivi o di incrostazione detti prima.

L’ acqua di piscina deve avere quindi un pH compreso fra 7.2 e 7.6 (previsto anche dalle norme di legge riferite alle piscine ad uso pubblico).

Il valore del pH è influenzato da numerosi fattori: le persone che si immergono, i trattamenti chimici che effettuiamo, agenti esterni che si depositano nell’acqua (pollini, foglie, smog, ecc.), le creme abbronzanti, e molto altro ancora. Il suo valore cambia costantemente ed è necessario un continuo controllo e l’eventuale correzione, con prodotti adatti: un riduttore di pH (si tratta di acidi stabilizzati e poco pericolosi) quando questo tende ad aumentare (il caso più frequente) o un incrementatore di pH (prodotti basici), quando tende a salire.

Come si regola il pH?

Per ridurre di 0.1 il valore di pH occorre aggiungere 10 grammi a mc di riduttore di pH, mentre per aumentare di 0.1 il valore di pH occorre aggiungere 10 grammi a mc di incrementatore.

Per esempio, se la piscina ha un volume di acqua di 50 mc e il PH che abbiamo misurato è di 8.0, per portarlo a 7.4 (valore intermedio fra 7.2 e 7.6) dovremo aggiungere 60 grammi di riduttore ogni mc, quindi un totale di 3 Kg di correttore (0.6 x 10 = 60; 60 x 50 = 3000 grammi).

Se la vasca ha una capacità superiore a 50 metri cubi, prima di tutto si dovrà però misurare l’alcalinità e, quando questa supera il valore di 100 ppm, provvedere a correggere questo parametro per primo, altrimenti i nostri aggiustamenti di pH saranno poco o per nulla efficaci.

La misura del pH si effettua con uno strumento chiamato pHmetro, ma è frequente, nell’ambito delle piscine, il metodo che impiega pastiglie di reagente e modifica il colore dell’acqua, per poi effettuare la lettura con comparatori ottici manuali oppure con un fotometro.

Come si inserisce il riduttore o l'incrementatore di pH in piscina?

La miglior soluzione, se stiamo usando un granulare, è mettere la dose in un secchio ed aggiungere acqua miscelando, infine, aggiungerlo direttamente in vasca.

Versare il granulare direttamente dentro lo skimmer non è una buona idea, spesso le concentrazioni che si possono raggiungere (stiamo parlando di acidi forti) possono provocare disincrostazioni nelle tubazioni o nel filtro, con il risultato che potremmo immettere in vasca acqua sporca.

Note

Gli strumenti analisi che si possono utilizzare per misurare il pH, siano essi gli economici kit a pastiglie fino ad arrivare anche ai fotometri professionali, hanno sempre una tolleranza di misurazione.

Viene anche definito “margine di errore” ed è assolutamente normale e per ciascuno strumento deve essere dichiarato dal produttore.

Spesso accade che la tolleranza dello strumento sia addirittura superiore al range di misurazione, un po’ come accadrebbe se con una bilancia tarata per misurare chilogrammi, pretendessi di misurare dei grammi.

Quindi, accertatevi prima di queste tolleranze e ripete più volte le misurazioni in modo da poter compensare al meglio gli errori di misura.